Essai documentaire © 2025 | Création musicale, Jean-Jacques Palix. Projet réalisé avec l’appui du Centre national des arts plastiques (Soutien à un projet artistique), de la Ville de Marseille (Aide au projet), de la Région Sud (Carte blanche), en partenariat avec les Archives nationales d’outre-mer ANOM

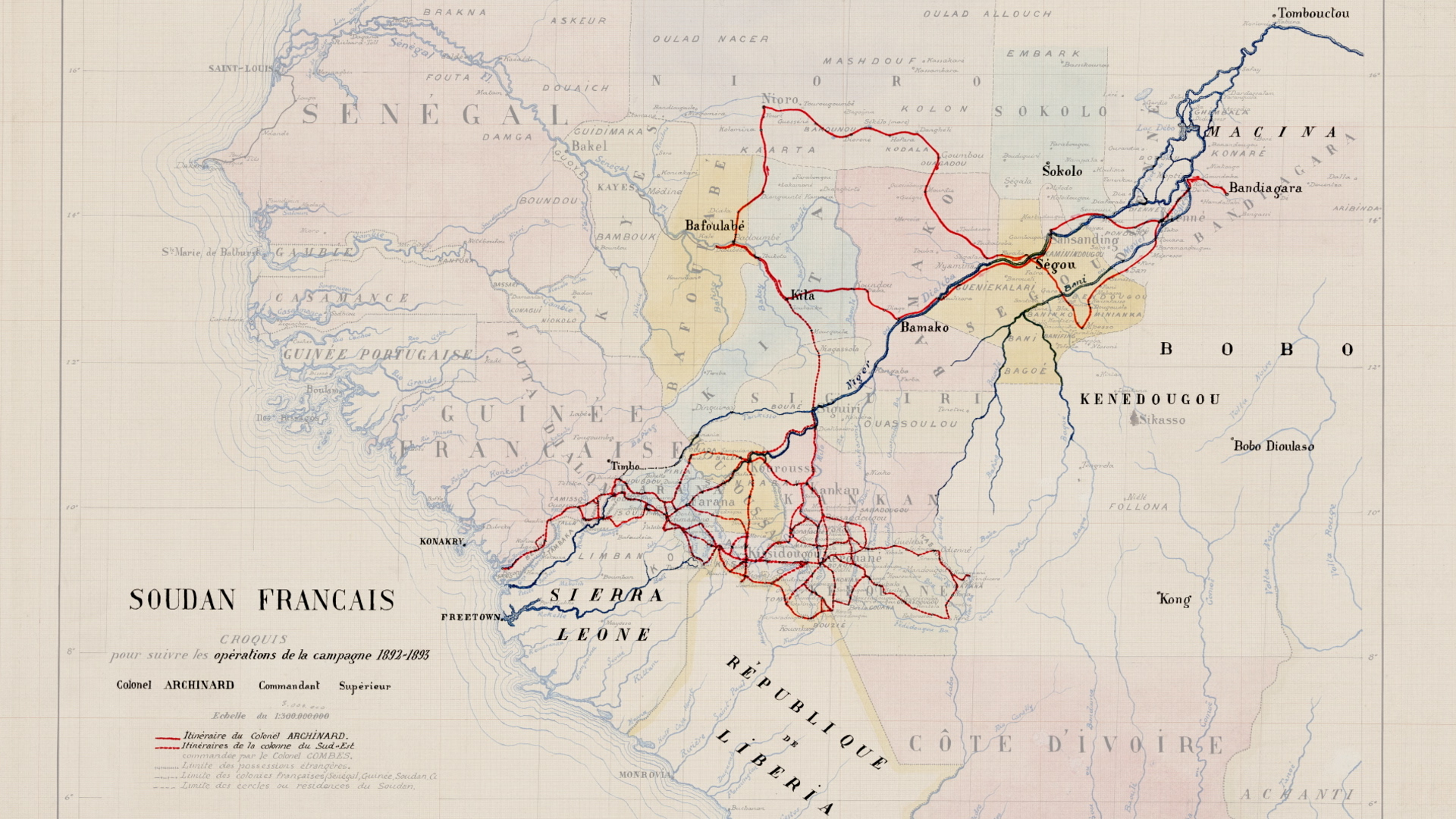

Synopsis | Février 1894, alors qu’il vient d’être rappelé à Paris pour insubordination, l’officier d’infanterie de Marine, Louis Archinard, «conquérant et pacificateur» du Soudan français, adresse à son ministre de tutelle un rapport dans lequel il défend son bilan. Le portrait d’une puissance coloniale en devenir s’y dessine. Février 2022, le Burkina Faso fait face à la plus grave crise sécuritaire de son histoire. Dans la capitale, la population vaque à ses occupations au milieu des travaux de voirie qui re-configurent le paysage urbain, loin des violences qui sévissent aux frontières et progressent de jour en jour vers la capitale. Le passé devient alors un lieu de problématisation du présent et son histoire une voie qui singularise l’actualité.

Le film nous place sur les traces d’un voyage dans le temps, à travers les archives photographiques et textuelles de la colonisation française en Afrique occidentale. En suivant la lecture d’un texte édifiant illustrant l’action de l’armée française à la fin du 19ème siècle, les mouvements de la caméra explorent l’espace public d’une grande ville subsaharienne et revisitent ces lieux profondément transformés depuis. Les travellings sur la route, ou circulaires à 360° en ville, nous proposent d’explorer sur le sol et au sol, les traces d’une anthropisation forcée, chantiers du chemin de fer, de la route, etc. Ce voyage dans la carte d’un territoire situé au cœur de la boucle du Niger, sur les traces des chantiers inachevés du colonialisme, explore le sol palimpseste de cette histoire que les africains de l’ouest ont subi. L’assemblage de ces mouvements de caméra avec les photographies, les cartes et le texte, nous interpelle sur la persistance des stigmates d’un vol d’État et celui de conquérants escamotant le futur des peuples « indigènes » sous couvert de civilisation. Laurent Hodebert